2009年04月18日

積極的な健康づくりをめざして

私たちが健康に明るく生活しようとするとき、

健康をめぐる状況は決してよいものではありません。

健康を身体と精神、そして地域環境全てにかかわる事柄として、

積極的にとらえていく必要があるでしょう。

すでにみたように私たち人間は、加齢からのがれることはできません。

加齢に伴って、人間の生理や機能は日々衰えていき、

ガンや動脈硬化などの成人病の要因は日々進行していきます。

この、必然的な変化に何の手も打たないのであれば

やがて成人病を発症することになり、

身体的にも精神的にも大変大きな苦しみを経験することになります。

したがって、積極的な健康づくりのためには、

加齢による体の変化を少しでもくいとめること、

すなわち、人体の生理や機能を常に維持し、成人病の病原の進行を発症する前に

あらかじめ予防することが最も重要なポイントになります。

しかも、加齢による体の変化は日々少しずつ進行するのですから、

健康づくりは毎日継続して行うことが大切です。

恒常性を維持する作用は、主に体内の免疫系と神経系が担っています。

免疫系は、体内に侵入してきた病原菌やウイルスその他の異物を攻撃し、

体外に排除する働きをしています。

この働きによって、各種の疾病や感染を防いでいます。

神経系は、全身に張りめぐらされた神経と中枢から成り立っていて、

感覚刺激や運動命令などの情報を伝達する働きをしています。

この働きによって、体の各部分がバランスよく協調して機能することができます。

このように私たちの体は様々なシステムが協調して機能することによって、

正常な状態に保たれ、健康に生活することができるのです。

恒常性維持機能が何らかの原因によって弱められると、症状があらわれたり、

さらに進行して疾病を生じるなど、健康を損なうことになります。

日本人の健康状況をみると、恒常性維持機能を弱める原因がたくさんあることがわかります。

欧米化した食生活や運動不足、ストレス、環境汚染などはそれにあたります。

最近では、幼児や小学生などの子供達にも動脈硬化が見られるように、

恒常性維持機能が著しく損なわれているということがいえるのです。

したがって、積極的な健康づくりのためには、

あらかじめ私たちの体に備えられた恒常性維持機能が正常に働くようにすることが重要です。

それも、体にダメージにならないように、ストレスを生じないように、

自然で無理のない方法であることが大切です。

健康をめぐる状況は決してよいものではありません。

健康を身体と精神、そして地域環境全てにかかわる事柄として、

積極的にとらえていく必要があるでしょう。

すでにみたように私たち人間は、加齢からのがれることはできません。

加齢に伴って、人間の生理や機能は日々衰えていき、

ガンや動脈硬化などの成人病の要因は日々進行していきます。

この、必然的な変化に何の手も打たないのであれば

やがて成人病を発症することになり、

身体的にも精神的にも大変大きな苦しみを経験することになります。

したがって、積極的な健康づくりのためには、

加齢による体の変化を少しでもくいとめること、

すなわち、人体の生理や機能を常に維持し、成人病の病原の進行を発症する前に

あらかじめ予防することが最も重要なポイントになります。

しかも、加齢による体の変化は日々少しずつ進行するのですから、

健康づくりは毎日継続して行うことが大切です。

恒常性を維持する作用は、主に体内の免疫系と神経系が担っています。

免疫系は、体内に侵入してきた病原菌やウイルスその他の異物を攻撃し、

体外に排除する働きをしています。

この働きによって、各種の疾病や感染を防いでいます。

神経系は、全身に張りめぐらされた神経と中枢から成り立っていて、

感覚刺激や運動命令などの情報を伝達する働きをしています。

この働きによって、体の各部分がバランスよく協調して機能することができます。

このように私たちの体は様々なシステムが協調して機能することによって、

正常な状態に保たれ、健康に生活することができるのです。

恒常性維持機能が何らかの原因によって弱められると、症状があらわれたり、

さらに進行して疾病を生じるなど、健康を損なうことになります。

日本人の健康状況をみると、恒常性維持機能を弱める原因がたくさんあることがわかります。

欧米化した食生活や運動不足、ストレス、環境汚染などはそれにあたります。

最近では、幼児や小学生などの子供達にも動脈硬化が見られるように、

恒常性維持機能が著しく損なわれているということがいえるのです。

したがって、積極的な健康づくりのためには、

あらかじめ私たちの体に備えられた恒常性維持機能が正常に働くようにすることが重要です。

それも、体にダメージにならないように、ストレスを生じないように、

自然で無理のない方法であることが大切です。

ご家族の健康生活を応援する

2009年04月12日

積極的な健康づくり

◆人間の宿命

私達の健康をめぐる状況は決してよい状態ではありません。

健康を維持するために克服していかねばならぬ課題は数多くあります。

また、多くの人々の協力によらなければ解決の難しい問題もたくさんあります。

では、私達はどのようにして健康を手に入れなければならないのでしょうか?

私達が生物として生を受けた以上、誰もが避けることのできないことがあります。

それは老化という問題です。

人間の平均寿命の延びにより、私たちは老化という新しい問題に直面するようになりました。

老化は、体の生理や機能の低下として現れてきます。

身長が縮んだり、肌のつやが衰えるという外見上の変化、

視力や筋力などの運動機能の低下、体内の免疫脳や排泄などの生理の低下など、

多様な現象の総体として老化が生じます。

また、血管で生じる動脈硬化のように、誕生以降絶えず進行する症状もあります。

ガン、心臓病、脳卒中などの成人病は、老化に伴って発症が促進していくといわれています。

老化が私たちの健康に及ぼす影響は非常に大きいのです。

この「老化」という現象は、

人間である限りどうしても避けられない宿命として、

私たちの身に関わっています。

私達の健康をめぐる状況は決してよい状態ではありません。

健康を維持するために克服していかねばならぬ課題は数多くあります。

また、多くの人々の協力によらなければ解決の難しい問題もたくさんあります。

では、私達はどのようにして健康を手に入れなければならないのでしょうか?

私達が生物として生を受けた以上、誰もが避けることのできないことがあります。

それは老化という問題です。

人間の平均寿命の延びにより、私たちは老化という新しい問題に直面するようになりました。

老化は、体の生理や機能の低下として現れてきます。

身長が縮んだり、肌のつやが衰えるという外見上の変化、

視力や筋力などの運動機能の低下、体内の免疫脳や排泄などの生理の低下など、

多様な現象の総体として老化が生じます。

また、血管で生じる動脈硬化のように、誕生以降絶えず進行する症状もあります。

ガン、心臓病、脳卒中などの成人病は、老化に伴って発症が促進していくといわれています。

老化が私たちの健康に及ぼす影響は非常に大きいのです。

この「老化」という現象は、

人間である限りどうしても避けられない宿命として、

私たちの身に関わっています。

ご家族の健康生活を応援する

2009年04月07日

菌叢を通じた健康維持

すでに見てきたように、菌叢のバランスが乱れた異常菌叢になると、

宿主である人間の健康に害を及ぼすようになってきます。

有害性菌の産生した有害物質が体内に蓄積するだけでなく、

下痢や便秘などの直接の症状があらわれるようにもなります。

長期間にわたって菌叢が異常なままであると

各種の生活習慣病が発症しやすくなるといわれています。

実際に、生活習慣病患者を調べてみると、その多くに菌叢異常のひとつの形態である

便秘症状がみられるという報告もあり、

菌叢と生活習慣病の発症に深い関係があることを裏付けています。

一方、健常な状態にある菌叢では、

乳酸菌が最も優勢に定着しています。

菌叢バランスが崩れると乳酸菌は減少し、

普段はほとんど見られないような菌が増えてきます。

乳酸菌の産生する乳酸その他の有機酸は、

腸の蠕動運動を刺激して便通をよくしたり、

有害菌の増殖や外来菌の定着を阻みます。

これらの働きを通じて乳酸菌は菌叢を安定化しています。

したがって、腸内の乳酸菌を増やし菌叢のバランスを健常に維持することが、

健康を維持することの中心的な柱になります。

腸内細菌が人体の様々な機能に影響を及ぼし、

ホメオスタシスと深くかかわっていることを考えれば、

腸内細菌を無視した健康維持の方法はないといえるのです。

平均寿命が延びたとはいえ、種々の生活習慣病に苦しむ人々はますます増えており、

いまや生活習慣病は大人だけではなく子供にも広がろうとしています。

このようなときに自らの健康を維持し、健やかな生活を営んでいくことが、

より大きな重要性を持つようになりました。

私たちが願い続ける健康的な生活、

それを実現することは腸内細菌の存在なくして考えることはできません。

健常な菌叢を維持し、ホメオスタシスが有効に機能するようにすること

これが明日に向かう健康つくりのコンセプトなのです。

宿主である人間の健康に害を及ぼすようになってきます。

有害性菌の産生した有害物質が体内に蓄積するだけでなく、

下痢や便秘などの直接の症状があらわれるようにもなります。

長期間にわたって菌叢が異常なままであると

各種の生活習慣病が発症しやすくなるといわれています。

実際に、生活習慣病患者を調べてみると、その多くに菌叢異常のひとつの形態である

便秘症状がみられるという報告もあり、

菌叢と生活習慣病の発症に深い関係があることを裏付けています。

一方、健常な状態にある菌叢では、

乳酸菌が最も優勢に定着しています。

菌叢バランスが崩れると乳酸菌は減少し、

普段はほとんど見られないような菌が増えてきます。

乳酸菌の産生する乳酸その他の有機酸は、

腸の蠕動運動を刺激して便通をよくしたり、

有害菌の増殖や外来菌の定着を阻みます。

これらの働きを通じて乳酸菌は菌叢を安定化しています。

したがって、腸内の乳酸菌を増やし菌叢のバランスを健常に維持することが、

健康を維持することの中心的な柱になります。

腸内細菌が人体の様々な機能に影響を及ぼし、

ホメオスタシスと深くかかわっていることを考えれば、

腸内細菌を無視した健康維持の方法はないといえるのです。

平均寿命が延びたとはいえ、種々の生活習慣病に苦しむ人々はますます増えており、

いまや生活習慣病は大人だけではなく子供にも広がろうとしています。

このようなときに自らの健康を維持し、健やかな生活を営んでいくことが、

より大きな重要性を持つようになりました。

私たちが願い続ける健康的な生活、

それを実現することは腸内細菌の存在なくして考えることはできません。

健常な菌叢を維持し、ホメオスタシスが有効に機能するようにすること

これが明日に向かう健康つくりのコンセプトなのです。

ご家族の健康生活を応援する

健康工房 紀の郷

2009年04月02日

菌叢の健常化の意義

人間には周囲の環境が変化しても体内の状態を一定に保つ働きが備わっています。

たとえば、気温が低下してきても、人間の体は血管を収縮させたり

心臓の拍動を高めるなどして体温の低下を防ぎます。

逆に、気温が上昇したときにも体の様々な機能を働かせて、

体温を36~37℃に維持します。

気温に限らず、生体は外部環境から様々な刺激を受けています。

生体は刺激を認識し、体内の器官・組織・細胞が相互に多様な影響を及ぼしあいます。

そうすることによって、体は常に一定の関係と状態を保っています。

このような自立的に制御される体内の微妙な調節機構を

生体のホメオスタシス(恒常性維持作用)といいます。

人間にある程度の刺激が及ばされ、機能に軽微な障害が生じても、

ホメオスタシスによるフィードバックが働き、固体としての生命は維持されます。

しかし、外部環境の急激かつ長期的な変化や病原菌の侵入などがおきたり、

疲労やストレスの蓄積、老化の進行などがあると体の恒常性維持作用が崩れ、

種々の疾病が現れやすくなります。

ホメオスタシスが正常に機能していることは健康であることの重要な条件です。

腸内細菌の種々の働きは人間のホメオスタシスに働きかけているものだということができます。

腸内細菌のつくるビタミンやステロイドホルモンは

人体の微妙な調節をするのに欠かせない物質ですし、

腸内細菌が関与する脂質代謝や免疫系も生体調節やその維持には重要な働きをしています。

すなわち、ホメオスタシスに腸内細菌の作用が深く関わっていたのです。

今まで人間は自分自身だけで存在できると考えられてきました。

しかし、実際には腸内細菌の存在が人間の存在基盤を支えていたのです。

人間が生きていくには、腸内細菌の存在が必要不可欠なのです。

日々の食生活はそれを摂取する腸内細菌の状態に直接関わってきますし、

ストレスや老化も腸内の菌叢を変動させる原因になります。

このように人間と腸内細菌は、相互に影響を及ぼしあいながら、

それぞれの状態を安定に維持できるように作用しあっています。

たとえば、気温が低下してきても、人間の体は血管を収縮させたり

心臓の拍動を高めるなどして体温の低下を防ぎます。

逆に、気温が上昇したときにも体の様々な機能を働かせて、

体温を36~37℃に維持します。

気温に限らず、生体は外部環境から様々な刺激を受けています。

生体は刺激を認識し、体内の器官・組織・細胞が相互に多様な影響を及ぼしあいます。

そうすることによって、体は常に一定の関係と状態を保っています。

このような自立的に制御される体内の微妙な調節機構を

生体のホメオスタシス(恒常性維持作用)といいます。

人間にある程度の刺激が及ばされ、機能に軽微な障害が生じても、

ホメオスタシスによるフィードバックが働き、固体としての生命は維持されます。

しかし、外部環境の急激かつ長期的な変化や病原菌の侵入などがおきたり、

疲労やストレスの蓄積、老化の進行などがあると体の恒常性維持作用が崩れ、

種々の疾病が現れやすくなります。

ホメオスタシスが正常に機能していることは健康であることの重要な条件です。

腸内細菌の種々の働きは人間のホメオスタシスに働きかけているものだということができます。

腸内細菌のつくるビタミンやステロイドホルモンは

人体の微妙な調節をするのに欠かせない物質ですし、

腸内細菌が関与する脂質代謝や免疫系も生体調節やその維持には重要な働きをしています。

すなわち、ホメオスタシスに腸内細菌の作用が深く関わっていたのです。

今まで人間は自分自身だけで存在できると考えられてきました。

しかし、実際には腸内細菌の存在が人間の存在基盤を支えていたのです。

人間が生きていくには、腸内細菌の存在が必要不可欠なのです。

日々の食生活はそれを摂取する腸内細菌の状態に直接関わってきますし、

ストレスや老化も腸内の菌叢を変動させる原因になります。

このように人間と腸内細菌は、相互に影響を及ぼしあいながら、

それぞれの状態を安定に維持できるように作用しあっています。

ご家族の健康生活を応援する

2009年03月21日

腸内細菌と人間のかかわりⅡ

美容と健康、大切な2つのこと、たった1粒に凝縮しました。

コッカス プレンティー100

④消化と吸収

食物は消化管を通過していくうちに機械的に破砕され、消化液の作用を受けて

低分子にまで分解され、消化管の壁から吸収されます。

腸内細菌はタンパク質や糖質を分解したり、人間には消化できない繊維質を分解して

消化を助けています。

⑤蠕動運動の活性化

腸内細菌の産生する酸(主に乳酸菌の産生する乳酸など)の刺激によって、

腸の蠕動運動が活発になり、消化活動が促進されます。

⑥腸内pHの低下

腸内細菌の産生する酸によって腸内pHが酸性になり、病原菌の増殖を抑制し、

有害物質の産生および吸収を抑制します。

⑦感染防止

胃酸や胆汁などで死滅しなかった外来菌も、

腸粘膜を腸内細菌が覆っているので定着できません。

また、腸内細菌のある種の菌株は、同種や多種の菌を殺す物質を産生しています。

この物質はバクテリオシンと呼ばれ、外来菌の侵入・定着を防ぎ、

菌叢の安定化に働いています。

⑧抗ガン

ある種の腸内細菌はニトロソアミンやトリプ-P-1などの

発ガン物質を分解し、無害化しています。

⑨有用物質産生

腸内細菌はステロイドホルモン

(男性ホルモンや女性ホルモンなどがあり、コレステロールから合成される)の

合成に関与したり、また、ビタミン(B群、Kなど)や葉酸なども産生しています。

⑩脂質代謝

食物等から摂取したコレステロールは、肝臓で胆汁酸に変換され、腸管に分泌されます。

胆汁酸は脂質の消化吸収助ける働きをした後、ふたたび腸管から吸収され

常に一定量のコレステロールが貯蔵されるようになっています。

腸内細菌は一次胆汁酸を二次胆汁酸に変換し、

またコレステロールの一部をコブロスタノールなどに変換します。

二次胆汁酸やコブロスタノールは一次胆汁酸やコレステロールより吸収されにくく、

排泄されやすい物質です。

このように腸内細菌はコレステロール代謝に重要な役割を果たしています。

以上のように、腸内細菌は人体内の働きに様々な面で深くかかわっており、

人の健康に強い影響を及ぼしているのです。

コッカス プレンティー100

④消化と吸収

食物は消化管を通過していくうちに機械的に破砕され、消化液の作用を受けて

低分子にまで分解され、消化管の壁から吸収されます。

腸内細菌はタンパク質や糖質を分解したり、人間には消化できない繊維質を分解して

消化を助けています。

⑤蠕動運動の活性化

腸内細菌の産生する酸(主に乳酸菌の産生する乳酸など)の刺激によって、

腸の蠕動運動が活発になり、消化活動が促進されます。

⑥腸内pHの低下

腸内細菌の産生する酸によって腸内pHが酸性になり、病原菌の増殖を抑制し、

有害物質の産生および吸収を抑制します。

⑦感染防止

胃酸や胆汁などで死滅しなかった外来菌も、

腸粘膜を腸内細菌が覆っているので定着できません。

また、腸内細菌のある種の菌株は、同種や多種の菌を殺す物質を産生しています。

この物質はバクテリオシンと呼ばれ、外来菌の侵入・定着を防ぎ、

菌叢の安定化に働いています。

⑧抗ガン

ある種の腸内細菌はニトロソアミンやトリプ-P-1などの

発ガン物質を分解し、無害化しています。

⑨有用物質産生

腸内細菌はステロイドホルモン

(男性ホルモンや女性ホルモンなどがあり、コレステロールから合成される)の

合成に関与したり、また、ビタミン(B群、Kなど)や葉酸なども産生しています。

⑩脂質代謝

食物等から摂取したコレステロールは、肝臓で胆汁酸に変換され、腸管に分泌されます。

胆汁酸は脂質の消化吸収助ける働きをした後、ふたたび腸管から吸収され

常に一定量のコレステロールが貯蔵されるようになっています。

腸内細菌は一次胆汁酸を二次胆汁酸に変換し、

またコレステロールの一部をコブロスタノールなどに変換します。

二次胆汁酸やコブロスタノールは一次胆汁酸やコレステロールより吸収されにくく、

排泄されやすい物質です。

このように腸内細菌はコレステロール代謝に重要な役割を果たしています。

以上のように、腸内細菌は人体内の働きに様々な面で深くかかわっており、

人の健康に強い影響を及ぼしているのです。

ご家族の健康生活を応援する

2009年03月17日

腸内細菌と人間の関わり

美容と健康、大切な2つのこと、たった1粒に凝縮しました。

コッカス プレンティー100

最近の研究は、腸内細菌と人間の関わりを次々と解明しています。

そうした結果、腸内細菌が人間の生理・代謝に深くかかわっており、

人間が生存していくための基盤となっていることがわかってきました。

その具体的な働きについてみてみましょう。

①腸内細菌と臓器の形態

腸内細菌の存在の有無は、臓器の形態に影響を与えます。

腸内細菌の存在しない無菌動物の場合、通常の動物と比べると

絨毛は短く未発達であり、一方盲腸は数倍の重さに肥大しています。

②腸内細菌と諸器官の働き

腸内細菌は、各種酵素活性に影響を及ぼします。

腸内細菌の存在しない無菌動物の場合、臓器の酵素活性は正常域を大きくはなれ、

異常に高かったり低かったりしているのです。

③腸内細菌と免疫系

腸内細菌の存在は免疫系に影響を及ぼしています。

無菌動物では、胸腺リンパ節・脾臓・骨髄などの防衛組織が通常動物に比べて貧弱です。

これは、腸内細菌による免疫刺激が小さいためであると考えられています。

無菌動物を通常の環境に戻すと、数日のうちに通常動物と同じ大きさにまで

リンパ組織が発達し抵抗力を持つようになります。

以上のように、

腸内細菌の存在だけが人間に影響を与えるだけでなく、

腸内細菌の代謝・産生物質なども人間に深くかかわっています

続きは次回!

花粉症・便秘に

秘伝 梅肉黒酢 ラクリア

コッカス プレンティー100

最近の研究は、腸内細菌と人間の関わりを次々と解明しています。

そうした結果、腸内細菌が人間の生理・代謝に深くかかわっており、

人間が生存していくための基盤となっていることがわかってきました。

その具体的な働きについてみてみましょう。

①腸内細菌と臓器の形態

腸内細菌の存在の有無は、臓器の形態に影響を与えます。

腸内細菌の存在しない無菌動物の場合、通常の動物と比べると

絨毛は短く未発達であり、一方盲腸は数倍の重さに肥大しています。

②腸内細菌と諸器官の働き

腸内細菌は、各種酵素活性に影響を及ぼします。

腸内細菌の存在しない無菌動物の場合、臓器の酵素活性は正常域を大きくはなれ、

異常に高かったり低かったりしているのです。

③腸内細菌と免疫系

腸内細菌の存在は免疫系に影響を及ぼしています。

無菌動物では、胸腺リンパ節・脾臓・骨髄などの防衛組織が通常動物に比べて貧弱です。

これは、腸内細菌による免疫刺激が小さいためであると考えられています。

無菌動物を通常の環境に戻すと、数日のうちに通常動物と同じ大きさにまで

リンパ組織が発達し抵抗力を持つようになります。

以上のように、

腸内細菌の存在だけが人間に影響を与えるだけでなく、

腸内細菌の代謝・産生物質なども人間に深くかかわっています

続きは次回!

花粉症・便秘に

秘伝 梅肉黒酢 ラクリア

ご家族の健康生活を応援する

2009年03月15日

アドバンス株の発見

腸内細菌コッカスの健康工房 紀の郷

およそ300種類、100兆個も消化管中に定着する腸内細菌。

その中には、菌叢の安定化に働くような有益菌もいれば、

有害物質を産生したり病原性を持つなどする有害菌もいることがわかっています。

また、同じ種に属する菌であっても株が異なると、

その性質は非常に異なっていることもよく知られています。

とすれば、腸内細菌の中には人間の健康と深くかかわり、

健康の維持に役立つ菌株がいるのではないか?

腸内細菌が退化せずに人間と共生関係にあるということは、

人間にとって意義がないはずはありません。

このような考えに基づき、

調査・研究、そして多くの実験を行った結果、

素晴らしい学問的成果が得られたのです。

すなわち、

エンテロコッカス・フェカリス・AD株101や

ラクトバチルス・ファーメンタム(ロイテリー)AD株302

などの発見へとつながりました。

人間の健康維持にかかわるこれらの菌株の有用性は

多くの科学的データによって証明されています。

そして。それは社会が待ち望んだものでした。

腸内細菌 コッカスの

健康工房 紀の郷

2009年03月07日

腸内細菌の存在意義

生きた乳酸菌があなたの腸をキレイにする・・・秘伝 梅肉黒酢 ラクリア

腸内細菌と人間のかかわり合いの歴史を見てみると、

腸内細菌は人類の誕生以来存在し続け、

数百万年にも及んでいると考えられます。

生物は進化の過程で、意味のないものは排除してきました。

人間も例外ではありません。

にもかかわらず、腸内細菌が今もなお存在し続けているという事実は、

人間と腸内細菌の間には深い結びつきが形成されていることを意味していると考えるべきでしょう。

動物や植物では、複数の種の間に寄生・共生関係が多数あることが知られています。

一見、非合理的にも思えるこの関係にも、

そうしなければならない理由=意味のあることがわかっています。

人間と腸内細菌の場合でも、単に生存できる場所を人間が提供し、

腸内細菌が利用しているだけのはずはなく、

互いに影響を及ぼしあっていることが容易に推測できます。

有用腸内乳酸菌含有 マルチサプリメント

コッカス プレンティー100があなたの健康を守る

腸内細菌と人間のかかわり合いの歴史を見てみると、

腸内細菌は人類の誕生以来存在し続け、

数百万年にも及んでいると考えられます。

生物は進化の過程で、意味のないものは排除してきました。

人間も例外ではありません。

にもかかわらず、腸内細菌が今もなお存在し続けているという事実は、

人間と腸内細菌の間には深い結びつきが形成されていることを意味していると考えるべきでしょう。

動物や植物では、複数の種の間に寄生・共生関係が多数あることが知られています。

一見、非合理的にも思えるこの関係にも、

そうしなければならない理由=意味のあることがわかっています。

人間と腸内細菌の場合でも、単に生存できる場所を人間が提供し、

腸内細菌が利用しているだけのはずはなく、

互いに影響を及ぼしあっていることが容易に推測できます。

有用腸内乳酸菌含有 マルチサプリメント

コッカス プレンティー100があなたの健康を守る

ご家族の健康生活を応援する

2009年03月03日

腸内細菌叢

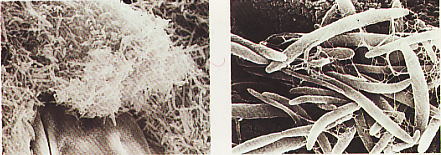

消化管に定着する腸内細菌を集めると、種にして300種以上、数にして100兆個にもなります。

100兆個というと人間の総細胞数(60兆個)よりもはるかに多い数です。

総重量も脳や肝臓に匹敵するほどです。

そして、正常な菌叢では、一定の菌数が維持されています。

消化管では、場所によって住み着く腸内細菌の種類や数が異なり、

それぞれの部位で特有の細菌の群落が見られます。

これを腸内細菌叢と呼んでいます。

母親の子宮内にいるときの胎児の消化管には腸内細菌は存在しません。

出産後、母親やまわりの環境から、新生児の消化管中に腸内細菌がはいり定着します。

その後は、加齢とともに菌叢を構成する菌種・菌数は穏やかに変動し

老化がすすんでくると、乳酸菌が減少し、それに変わって

普段菌叢には見られない菌が増えてくる傾向があります。

腸内細菌加工食品

コッカスプレンティーワン 有用腸内乳酸菌 9000億個含有

スーパーコッカス101 有用腸内乳酸菌 1兆4000億個含有

コッカスゴールドスペシャル 有用腸内乳酸菌 7000億個含有

2009年02月25日

腸内細菌

細菌が生息できるところは非常に多様です。

通常の生物では生息できないような過酷な条件でも生きていくことができ、

また生息に都合の良い環境もあるわけです。

人間の胃や腸などの消化管の中にも莫大な量の細菌が生息しています。

消化器は口から肛門に続く一本の管で、全長はおよそ10メートル、

表面積はテニスコート一面分にもなります。

この消化管の壁面をびっしりとおおうように腸内細菌が定着し、

人間が摂取した食物、さらには腸管の分泌液や粘液などを栄養源として生育し

大量の物質を産生しています。

腸内細菌は、自然環境中では競争力の弱い菌ですが、

消化管中では胃酸や胆汁などに耐性を持つなどして、

消化管内の環境によく適応して旺盛に繁殖しています。

腸内細菌は、自然環境中の菌とは異なる性質を持つ独特の菌なのです。

健康家族を応援する

健康工房 紀の郷

2009年02月23日

細菌とは何か?

私達を取りまく環境には、肉眼で見ることができない

非常に小さな生物がいたるところに生息しています。

このような生物を一般的に「微生物」と呼び、

「細菌」や「カビ」などからなっています。

自然界の中で微生物は、生物の排泄物や死体を分解して、

他の生物が利用できるような簡単な無機化合物に戻す

役割を果たしています。

また、私達人間は昔からこの微生物を生活に役立ててきました。

たとえば、次のようなものも微生物(細菌)とのかかわりから生まれたものです。

例:ヨーグルト・チーズなどの乳製品、味噌・醤油などの醸造品、各種の医薬品 等々。

このように、私達人間は微生物(細菌)から大きな恩恵を得ています。

有用腸内乳酸菌コッカス菌 437億個、13種類のビタミン、12種類のミネラル、

100種類の食物を1粒にギュッと凝縮した栄養バランス食品。

コッカス プレンティー100

非常に小さな生物がいたるところに生息しています。

このような生物を一般的に「微生物」と呼び、

「細菌」や「カビ」などからなっています。

自然界の中で微生物は、生物の排泄物や死体を分解して、

他の生物が利用できるような簡単な無機化合物に戻す

役割を果たしています。

また、私達人間は昔からこの微生物を生活に役立ててきました。

たとえば、次のようなものも微生物(細菌)とのかかわりから生まれたものです。

例:ヨーグルト・チーズなどの乳製品、味噌・醤油などの醸造品、各種の医薬品 等々。

このように、私達人間は微生物(細菌)から大きな恩恵を得ています。

有用腸内乳酸菌コッカス菌 437億個、13種類のビタミン、12種類のミネラル、

100種類の食物を1粒にギュッと凝縮した栄養バランス食品。

コッカス プレンティー100

ご家族の健康生活を応援する

健康工房 紀の郷